Petits jeux

Je suis toujours surpris de voir à quel point mes élèves aiment les chevaux. Certains aiment même le cheval : pas dans leur assiette, je veux dire qu’ils font du cheval.

Personnellement, ça ne m’a jamais intéressé. Je préfère les petites bêtes, mignonnes, qui ne font pas caca en plein milieu de la route, et avec lesquelles on ne risque pas de se retrouver à l’hôpital si elles nous marchent dessus.

Mais bon. Chacun ses goûts, hein ?

Du coup, il y a quelques mois, lorsque j’ai installé le système eyeOS sur [le Site], j’ai tout de suite ajouté deux jeux de cheval (attention, ils sont en anglais tous les deux) : le premier est un jeu de saut de barrières, assez difficile à maîtriser (j’ai vite abandonné), le second est un jeu de course en 3D (rudimentaire), beaucoup plus réussi. Si ça vous intéresse, suivez les liens !

Une question de rythme

Mais assez joué, assez parlé de chevaux et de poneys : parlons musique.

En y réfléchissant, je me suis rendu compte que les compositeurs pouvaient avoir une bonne raison d’aimer les chevaux. Pourquoi ? Parce que le cheval fournit, naturellement, un motif musical.

Qu’est-ce qu’un motif ? C’est un tout petit échantillon de musique1, très court et très simple, que l’on peut utiliser, développer, transformer dans un morceau. Un exemple célèbre est le chant du Coucou, qui, avec ses deux notes très caractéristiques, a inspiré pas mal de compositeurs2

Contrairement au motif du coucou, qui est plutôt mélodique, le motif du cheval est un motif rythmique3 : tagada, tagada, etc.

Comment définir précisément ce motif ? C’est la première surprise : il y a en fait de nombreuses versions différentes, que je vais classer en deux familles. Mais avant cela, j’aimerais d’abord essayer de comprendre le fonctionnement du motif.

Un appui et un saut

Comme je l’explique toujours à mes élèves, en musique, et particulièrement dans la musique de danse, il y a des moments de saut, et tout de suite après, des appuis. Vous m’avez peut-être déjà vu faire la démonstration en cours ; en général je ne le fais que quand je suis au sous-sol...

Examinons le galop du cheval.

Je n’y connais absolument rien, mais je remarque que :

- les sabots touchent le sol successivement,

- il y a un (long) moment où aucun sabot ne touche le sol.

Dans le cas du cheval, nous retrouvons donc clairement des appuis et un saut ; d’ailleurs ce n’est pas un hasard si le terme galop désigne précisément... une danse !

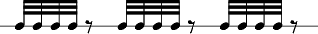

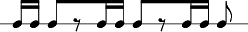

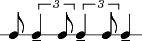

Plusieurs appuis donc : quatre appuis, très rapprochés. Si je voulais l’écrire musicalement, cela donnerait quelque chose comme :

Tel quel, c’est très difficile à jouer. D’abord parce que les quatre triple-croches vont très vite, mais aussi parce qu’il n’y a rien sur le temps. Ce qui tombe sur le temps, c’est-à-dire là où l’on aurait envie de s’appuyer, eh bien c’est un silence !

On va donc devoir bricoler un peu. On va commencer par transformer le dernier des quatre appuis en appui principal, et on va le mettre sur le temps (là où il y avait le silence auparavant. Les trois autres appuis, et bien, on va les rendre plus légers : leur rôle va être de préparer l’appui principal, de lui servir de levée.

À partir de là, on y voit plus clair. On a un appui principal, qui tombe sur le temps, et trois levées qui le précèdent : si on était dans un cours de danse, on pourrait compter comme ça : « et-et-et UN ! et-et-et-DEUX ! et-et-et TROIS ! » etc.

Oui mais. C’est trois « et », ce triolet de double-croches, c’est quand même un peu compliqué non ? On va simplifier tout ça, en enlevant une des levées. Regardez comme cela simplifie les choses :

« et-et UN, et-et DEUX et-et TROIS » : voilà le rythme du galop. Je veux dire, de la danse qu’on appelle comme ça.

C’est sûrement pour cela que l’on dit toujours « tagada tagada », et non pas « tagadaga tagadaga » — alors que les chevaux ont quatre pattes, et pas trois.

Du binaire ou du ternaire ?

Je reviens donc à mon histoire des différents motifs de galop, que l’on peut classer en deux familles.

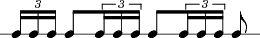

Le « galop », tel qu’on l’a vu pour l’instant, est ce que l’on nomme un rythme binaire. On peut diviser chaque temps en deux moitiés égales (en deux croches égales, en l’occurrence), qui sont monnayées pour former le motif rythmique.

Cependant, vous savez peut-être qu’on peut également diviser les temps en trois (par exemple lorsque l’on fait un triolet de croches) : on parle alors de rythme ternaire.

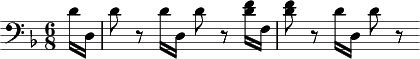

Ces trois croches par temps peuvent, à leur tour, être monnayées : ainsi notre galop binaire

peut-il se transformer en un galop ternaire :

Robert Schumann ne fait pas autre chose, dans son morceau Reiterstück, extrait de l’Album pour la Jeunesse :

Sur le même modèle, on peut même obtenir un motif de « galop ternaire » avec simplement une levée (brève) et un appui (long) :

C’est à peu près le modèle employé par Robert Schumann, pour son autre morceau Wilder Reiter, dont je vous ai parlé longuement ailleurs.

Le cheval, chouchou du romantisme allemand

Décidément, on peut dire que Schumann apprécie les chevaux ! Il n’est pas le seul : ainsi, on trouve de très nombreux motifs de galop (surtout ternaire) chez les compositeurs romantiques allemands et autrichiens ; je pense notamment à Franz Schubert4.

En France, j’ai eu beau chercher, difficile de trouver des morceaux ayant trait aux chevaux, de près ou de loin : ainsi, aucun cheval dans les nombreuses pièces pour clavecin de Couperin, ni au dix-neuvième siècle dans le célèbre Carnaval des Animaux de Saint-Saëns ; il faudra attendre le début du vingtième siècle pour quelques mentions, très parodiques, chez Erik Satie, avec son quatre-mains En habit de cheval, puis « les Courses » dans les Sports et Divertissements.

Pourquoi les allemands s’intéresseraient-ils davantage au cheval que les autres pays ? Je vais me risquer à quelques explications possibles.

- Une explication culturelle (je n’y crois qu’à moitié, mais bon). Le romantisme, en effet, est un mouvement né en Allemagne, au milieu du XVIIIe siècle. La solitude, le cheminement, les paysages nocturnes (sylvestres notamment), sont des thèmes favoris de ce premier romantisme, surnomé Sturm und Drang.

- Une explication géo-politique historique : le galop, tout comme la czarda et quelques autres danses énergiques et binaires, est une danse d’origine hongroise. Or à l’époque, la Hongrie est entièrement absorbée par l’Autriche, et il est probable que ces musiques soient très à la mode à Vienne5.

- Enfin, une explication que j’aime encore plus : l’explication prosodique. Accrochez-vous.

À toutes iambes

Nous avons vu que le galop (surtout le galop ternaire) intéressait en majorité les compositeurs allemands (ou autrichiens) romantiques.

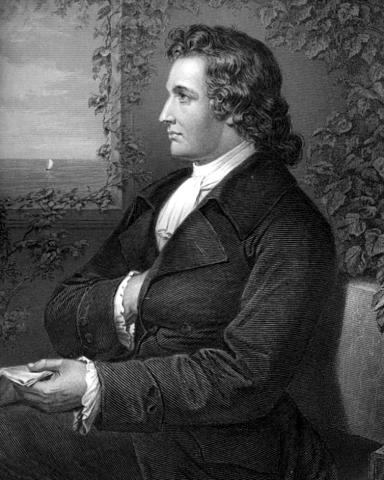

Or le romantisme, surtout le « Sturm und Drang » dont je vous parlais, est à l’origine un mouvement littéraire. De grands écrivains, en particulier Johann Wolfgang von Goethe, ont lancé ce mouvement au XVIIIe siècle, à travers leurs oeuvres : théâtre, romans, poésie.

Or la poésie allemande possède une particularité. Comme dans la poésie française, il y a des rimes, un nombre de syllabes à respecter — mais en plus, c’est une poésie scandée : les syllabes n’ont pas toutes la même valeur. Il y en a certaines sur lesquelles on s’appuie, et d’autres non6.

Tiens tiens.

Ça ne vous rappelle rien, ça ?

Regardons par exemple ce début d’un poème de Goethe, Willkomen und Abschied, dont Schubert a d’ailleurs fait un morceau.

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde !Es war getan fast eh gedacht.Der Abend wiegte schon die Erde,Und an den Bergen hing die Nacht :

Je traduis à peu près :

Mon coeur battait, vite à cheval !Aussitôt dit, aussitôt fait.Le soir berçait déjà la terre,Et sur les monts tombait la nuit.

Je n’ai pas choisi ce poème au hasard : d’abord il parle de cheval, et ensuite, il est écrit d’une façon très particulières : il est écrit en tétramètres iambiques7.

Pour mieux comprendre, reprenons le poème, en mettant en gras les appuis :

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde !

Es war getan fast eh gedacht.

Une syllabe légère, puis une syllabe longue sur laquelle on s’appuie ; puis une légère, et ainsi de suite. Ce rythme est ce que l’on nomme un iambe.

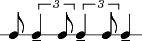

Et voilà ce que cela donne :

En d’autres termes, la poésie allemande galope d’elle-même ! Dès lors, pas étonnant que la musique qui l’accompagne suive le même rythme ? Je vous rappelle d’ailleurs que Schumann et Schubert ont tous deux mis en musique de nombreux poèmes allemands : pour en avoir une meilleure idée vous pouvez vous reporter à un autre poème de Goethe mis en musique par Schubert, La Roi des Aulnes, qui parle également de chevauchée et que je présente ici.

Conclusion

Nous voici parvenus au terme de ma longue enquête sur les chevaux et la musique. Cela nous en dit long, je trouve, sur la manière dont se créent les motifs, dont ils évoluent, se transformant en binaire, en ternaire, se simplifiant, s’adaptant aux modes ; et sur la manière dont ils s’implantent dans la musique de toute une époque, de tout un pays.

Vu ?

Bon, maintenant vous pouvez retourner jouer.

Valentin.

[Le Site]

[Le Site] Tous à cheval !

Tous à cheval !

Messages

25 juin 2008, 16:49

Le galop est équivalent au rythme « croche-deux doubles » pas par simplification, mais parce que le cheval pose ses pattes en trois temps sur le sol. Ainsi sur la petite animation on voit bien :

Un autre rythme plus basique est celui du trot assimilable à de simples croches.

26 juin 2008, 00:18, par Valentin Villenave

Merci pour cette analyse, plus fine que la mienne (et qui m’explique aussi le rythme du galop tel qu’on l’entend dans les westerns par exemple).

Je devrais sans doute revoir cet article à la lumière de cette contribution — même si cela fiche un peu ma démonstration par terre

26 juin 2008, 00:53, par Valentin Villenave

Après avoir étudié image par image l’animation de Muybridge, je peux néanmoins confirmer que les quatre sabots du cheval touchent le sol à des moments strictement différents. Mon explication est donc toujours valable, d’un point de vue théorique du moins.

9 février 2011, 14:10, par tinett

dacord j’ai compris